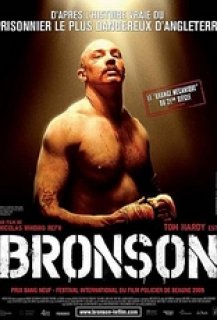

Bronson

Nicolas Winding Refn, jeune metteur en scène danois, a, depuis la sortie en salles de Bronson, acquis un véritable statut de cinéaste. Après avoir réalisé un des films noirs les plus sombres et nihilistes de ces dernières années (la trilogie Pusher), Refn a décidé de poursuivre dans la veine radicale et subversive, mettant en scène Bronson, l’histoire du « prisonnier anglais le plus violent de l’histoire ».

Le film de Refn est donc une sorte de biographie libre, à la fois visuelle et conceptuelle, de la vie dudit prisonnier. Refusant le déterminisme ou l’explication sociologique ou contextuelle – bien que la famille de Charlie Bronson soit extrêmement conservatrice et traditionnelle, le cinéaste danois ne justifie jamais la fureur de son personnage par le milieu dans lequel il a grandi -, Refn s’en tient à une mise en images libre, atypique et nihiliste, d’un brio formel à couper le souffle.

Alors qu’il ne parvient pas à s’extirper de son cadre de vie morne, Charlie Bronson (c’est le surnom que le personnage principal choisit, en hommage au personnage de Paul Kersey interprété par l’acteur Charles Bronson dans le très célèbre Death Wish - Un justicier dans la ville - , apologie culte de la légitime défense et de la loi du Talion), est incarcéré pour vol. A la suite de son arrestation, Charlie se rend rapidement compte que son passage en prison peut lui permettre à la fois de mieux comprendre les ressorts de sa propre volonté, de satisfaire ses pulsions, de mettre en action sa soif de violence, et de repousser les limites posées par les standards propres au milieu carcéral. Ainsi, loin de se ranger et de participer aux activités pénitentiaires prévues pour la réinsertion future des prisonniers, Bronson se conduit de façon totalement déstructurée, agressant, tabassant la plupart des gardes, instillant l’anarchie autant que faire se peut au sein de chacune des institutions pénitentiaires où il se trouve transféré. Sa personnalité incontrôlable, son goût immodéré pour la violence, poussent bientôt les autorités à l’interner dans un asile psychiatrique, afin de réduire à néant sa tendance à la destruction. Par la suite, à sa sortie de prison, Bronson ne change absolument pas son mode d’être : il agit, dans le monde extérieur, de la même manière qu’en prison. En conséquence, après 69 jours de liberté, Charlie est à nouveau arrêté et reprend le fil de sa vie carcérale, un lieu au sein duquel il se sent en quelque sorte « chez lui ». Pur électron libre au sein de l’institution pénitentiaire, Charlie refuse toute normalité, tout rapport conventionnel. Il est l’exception jetée au sein même d’une institution normalisée (la vie sociale voire, plus spécifiquement, la prison).

Malgré son extrême radicalité et certaines séquences assez éprouvantes, le film de Refn ne constitue en aucun cas une glorification de la violence. Dans le sillage d’Orange mécanique, Refn interroge le rapport entre l’individu et le social. De quelle manière le social peut-il prendre en charge l’individu ? Ne peut-il que normaliser la personnalité de chacun ? La norme sociale, désirant mettre en œuvre la possibilité d’un monde calme et solidaire, au sein duquel chacun peut s’insérer, a-t-elle comme conséquence ultime de détruire tout comportement « a-normal », tout comportement s’opposant à ce qu’elle juge sain et acceptable ? Subsiste-t-il encore une zone de folie dans un monde que le social souhaite rendre lisse et homogène ?

Bronson est un film riche, sur le plan visuel et matériel, à la fois rock and roll et mélancolique, violent et sensible, jouissif sur un plan visuel et profond en raison des thématiques abordées. Jouant sur le registre du décalage constant – la violence se déploie sur des extraits de Verdi et de Wagner, donnant au long-métrage des airs d’Orange mécanique réactualisé –, Refn parvient à susciter la réflexion tout en faisant preuve d’une maîtrise formelle incontestable. Le propos du film justifie sa radicalité visuelle ; contrairement à un Gaspar Noé souvent enserré dans une pure subversion formelle, Refn parvient à unir forme et fond tout au long d’une œuvre tout en maîtrise.

Car, Bronson, d’une façon infiniment plus radicale que la plupart des œuvres actuelles, questionne notre rapport à l’anarchie, à l’exception, à ce qui vient briser toute tentative de normalisation. Charlie Bronson, personnage nietzschéen à la fois grotesque, violent, clownesque et imprévisible, remet en cause notre rapport traditionnel à la morale et à la norme. Bronson, par son caractère, par l’exercice de sa libre volonté de puissance, questionne le limites de la norme sociale qui structure notre mode d’existence et notre rapport à l’autre. Bronson, bien qu’il soit violent et indéfendable, n’est jamais pris en charge par la société, qui le rejette dès ses premières incartades.

De surcroît, mettant en scène certaines thématiques proches du travail de Michel Foucault, lequel s’est intéressé à la fonction normalisante de diverses institutions telles que les asiles psychiatriques, Refn introduit l’idée selon lequel la médecine, et plus spécialement la psychiatrie, construit, d’une certaine manière, le concept de folie pour justifier sa tentative de prise en charge totale du monde et de l’individu. Le social tente de contrôler le comportement individuel pour le rendre acceptable selon la norme érigée en modèle. Le but du social serait alors de limiter la part d’individualité, de bannir tout élément impropre à la vie en société.

Or, ce que met brillamment en avant le film du cinéaste danois, c’est précisément l’idée selon laquelle le social, malgré les moyens qu’il met en œuvre, ne peut jamais prendre en charge l’exception, c’est-à-dire l’élément qui, ontologiquement, s’écarte de la norme que le social tente d’ériger en modèle. De cette manière, le personnage de Bronson représente l’anarchie, l’anormal, l’élément imprévisible, que la norme sociale est incapable d’intégrer. C’est bien pourquoi Bronson reste l’exclu, l’élément extérieur, dont la liberté, l’amoralité tranchent avec les impératifs posés par la norme sociale.

Bronson s’affirme donc comme un des grands films malades de ces dernières années. Présentant librement le personnage principal, développant visuellement, à l’aide d’une mise en scène souvent inventive, toutes les caractéristiques de la personnalité composite de Charlie Bronson (à la fois bagarreur, sanguinaire, clown triste, et pure volonté de puissance nihiliste), Refn nous livre une œuvre radicale et intelligente. Le seul défaut que l’on peut lui imputer est de montrer parfois trop ouvertement ses influences (l’ombre de Kubrick plane sur de nombreuses séquences ; de plus, certaines scènes, comme celle se déroulant chez l’oncle de Bronson, semblent tout droit sorties de l’univers propre au cinéaste David Lynch). De surcroît, certaines séquences, oscillant entre questionnement philosophique et ridicule grandguignolesque, sont parfois trop didactiques et trop voyantes ; un peu de légèreté pourrait être salutaire…

Toutefois, ces petits défauts ne viennent aucunement remettre en cause la maîtrise globale de l’œuvre. Plus complexe et moins commercial qu’un Fight club, Bronson est manifestement l’une des grandes œuvres subversives de ces dernières années, tranchant singulièrement avec les long-métrages consensuels qui débarquent dans nos salles régulièrement. Par ailleurs, il convient de noter la grande qualité de la bande originale du film, alternant standards de musique classique (Le Crépuscule des Dieux, de Richard Wagner) et tubes keatch parfaitement choisis (Digital Versicolor, de Glass Candy). Par sa maîtrise formelle, et par la richesse des questions qu’il ne cesse de poser, Refn repousse les limites du cinéma de genre actuel et se pose, incontestablement, comme l’un des cinéastes européens à suivre de très près.

Un film de Nicolas Winding Refn

Avec : Tom Hardy, Matt King, Kelly Adams, Katy Barker