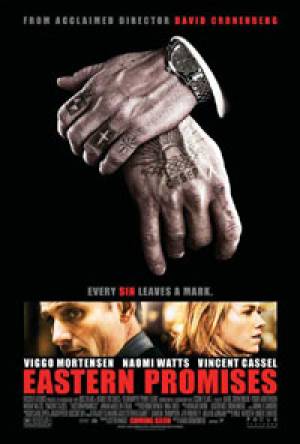

Les Promesses de l'Ombre - Critique

Un Cronenberg aux apparences plus sobres, mais qui se révèle être un film aux thématiques très riches, porté par un Viggo Mortensen magistral.

Depuis quelques années, et principalement depuis 2005 et la sortie de son film A history of violence, l’œuvre de David Cronenberg, réalisateur canadien, s’est quelque peu transformée. Depuis la fin des années 1970, David Cronenberg s’était constitué – mis à part quelques longs-métrages - une belle réputation comme cinéaste de l’horreur organique, dont l’œuvre était intimement liée aux histoires de virus, de transmutations génétiques, d’expériences scientifiques donnant forme à d’immondes dégénérescences. Après son film Spider, peut-être l’une des œuvres les moins intéressantes de l’auteur, le cinéaste change de voie et décide de faire siens les codes du « film de genre » : il se lance dans des histoires de crime, de meurtre, de vengeance, structures narratives inhérentes au « film noir ». A ce propos, il est intéressant de rappeler les propos d’André Malraux, dans sa préface à Sanctuaire, de William Faulkner : le respect du genre, des codes propres à celui-ci, ne limite pas le champ des possibilités et des thèmes, mais multiples la richesse des questions et des thématiques abordées. Cronenberg va faire sienne cette idée en utilisant le genre pour métamorphoser son œuvre et la rendre, par la sobriété dont il va désormais faire preuve, et par la force suggestive de ses images, d’une richesse universelle.

Dans son dernier film, Les promesses de l’ombre, David Cronenberg nous raconte l’histoire d’une sage-femme d’origine ukrainienne, Anna, confrontée à la mafia russe, dans l’atmosphère grise et pluvieuse de Londres. Anna, incarnée par Naomi Watts (qui a été découverte par David Lynch dans son envoûtant mais quelque peu formaté Mulholland Drive), afin de conserver l’enfant dont la mère est morte en couches, va devoir affronter la mafia et s’allier avec l’un des hommes de main du parrain local, incarné par l’excellent Viggo Mortensen.

Si, dans ces précédents films, Cronenberg choisissait de montrer, de façon réaliste et clinique, le problème de la contagion d’un corps sain (que ce soit par la pensée, par l’apparition d’un virus, ou par le jeu de la virtualité), il opte, cette fois-ci, pour une réflexion moins visuelle (pas de mutation ou de dégénérescence physique) tout en restant focalisé sur le même sujet. En lieu et place du monde de la science et de la médecine, Cronenberg nous dépeint l’univers de la criminalité lorsqu’elle celle-ci absorbe les codes d’une société différente de celle dans laquelle elle a pris ses racines. La mafia russe joue le rôle de virus dans la société anglaise, gangrenant le territoire anglais et tout particulièrement la vie d’Anna qui, bien qu’ukrainienne d’origine, vit à Londres telle une Anglaise « pure souche ». Le corps sain (la famille, la société londonienne, le monde traditionnel) se transforme au contact de ce virus venu de l’est, sorte de contagion criminelle se répandant dans la société occidentale. Car si le cinéma de Cronenberg tourne obsessionnellement sur la question de l’identité et du rapport à l’altérité (qui suis-je ? Ne suis-je qu’un rapport à l’autre ? Puis-je seul décider de ce que je suis ? Ne suis-je que le réceptacle d’émotions ou de transformations physiques ?), ses derniers films ne font pas exception à la règle. Ici, la question est évidemment de savoir qui est le personnage que joue Mortensen : est-il ce qu’il dit être ? N’est-il qu’un masque ? Est-il réellement quelqu’un « en soi » ou change-t-il seulement de comportement selon la situation ? La dernière scène du film est à cet égard frappante par les nombreuses interrogations que peuvent susciter ce personnage, dont l’ontologie profonde nous est plus que jamais cachée.

Cronenberg, en abandonnant le monde de la médecine, semble paradoxalement tout autant porté sur le problème du corps humain. Plusieurs scènes en attestent parfaitement. Dans la première, Mortensen, afin de rentrer dans le clan russe, doit passer un interrogatoire effectué par les pontes de la mafia locale. A la fin de celui-ci, il a droit aux « étoiles » : on lui pose un tatouage de cette forme attestant de son appartenance à la caste. Or, à ce moment, le corps de Mortensen nous est dévoilé, dans toute sa nudité, couvert de tatouages datant de son passage en prison. Par la quantité d’informations se trouvant sur son corps - chaque tatouage représente un événement de sa vie criminelle et de ses périodes passées en incarcération -, l’existence tout entière de ce personnage semble se dessiner sur son corps : sa personnalité se résume dans son enveloppe corporelle, et son corps n’est plus qu’une marque de ses multiples passés et souffrances. Le corps atteste de ce qu’il est, ou plutôt de ce qu’il a subi et de ce qu’il a traversé. Comme la meilleure marque de son ontologie, comme la preuve ultime de ce qu’il est véritablement. Le corps comme symbole de l’essence et de l’existence d’un homme.

Une seconde scène mérite toute notre attention. S’il est très difficile, lors du premier visionnage d’un film, de qualifier telle ou telle scène de culte, il va de soi que la séquence du combat dans les bains publics, à la fin du film, devrait rapidement obtenir un tel statut. Le personnage incarné par Mortensen combat, complètement nu, contre deux assaillants armés de couteaux. La scène se révèle d’une incroyable cruauté par ce corps nu, meurtri par les coups qui lui sont portés. Mais à cette cruauté se mêle également une certaine fascination, comme si le spectateur, en assistant à une telle scène de violence, était hypnotisé par ce corps marqué par la douleur. La nudité de ce corps nous ramène au problème de la violence, dans ce que ce thème a de plus universel, de par l’aspect christique que la souffrance endurée par le personnage principal peut revêtir. Le corps est alors le réceptacle de la douleur, le révélateur de la souffrance, la marque la plus absolue de la culpabilité humaine.

Dans ce film, Cronenberg se révèle plus sobre que par le passé. Cependant, Les promesses de l’ombre ne nous montre pas un aspect moins intéressant du cinéma de Cronenerg. Au contraire, le cinéaste canadien utilise le cinéma de « genre » pour multiplier les thématiques de réflexion. A ce titre, cette œuvre est une réussite phénoménale : la sobriété dont fait preuve Cronenberg sert à merveille son propos et le cinéaste dresse un portrait « chirurgical » d’un homme, incarné par Viggo Mortensen, lequel livre une composition magistrale du héros cronenbergien, à la fois violent et moral, en quête de points de repère et de rédemption, marqué par les souffrances du passé, tout en souhaitant, par la seule force de sa volonté, devenir quelqu’un d’autre. Par la richesse de ses questionnements, par l’immensité des thématiques qu’il aborde, et par une maîtrise sans égale de la mise en scène (à la fois classique et personnelle), David Cronenberg, film après film, démontre sans cesse qu’il est l’un des plus grands cinéastes en activité.

Autres critiques

Ghost in the shell - Stand alone complex : Les 11 individuels

Raspoutine: le Moine Fou

Destination Finale 4

Le Dernier Pub avant la Fin du Monde

Lacérés

![28 Ans Plus Tard [4K Ultra HD Boîtier SteelBook limité] 28 Ans Plus Tard [4K Ultra HD Boîtier SteelBook limité]](https://www.horreur.net/sites/default/files/styles/vertical-petit/public/upload/28ansplustard_bduhd.jpg?itok=vn_bkDqH)

![28 Ans Plus Tard [4K Ultra HD Boîtier SteelBook limité] 28 Ans Plus Tard [4K Ultra HD Boîtier SteelBook limité]](https://www.horreur.net/sites/default/files/styles/meilleurs_films/public/upload/28ansplustard_bduhd.jpg?itok=v0OsnHUq)