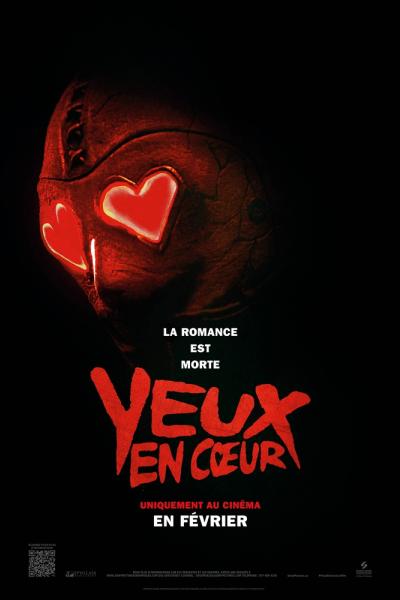

Scream 4

Attention, cette critique contient un élément révélant la fin du film, situé entre les deux balises rouges.

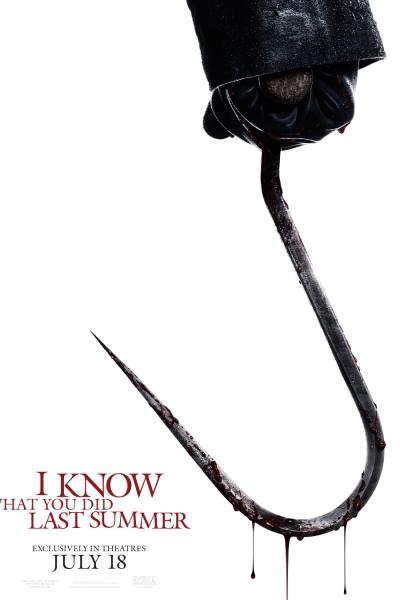

Plusieurs années se sont écoulées depuis les meurtres commis par Ghostface à Woodsboro. Sidney Prescott est enfin parvenue à tourner la page et retourne dans sa ville natale pour le lancement de son premier roman, Out of Darkness. C’est à ce moment précis que le tueur au masque renaît de ses cendres et poignarde plusieurs adolescentes. Le cauchemar peut recommencer.

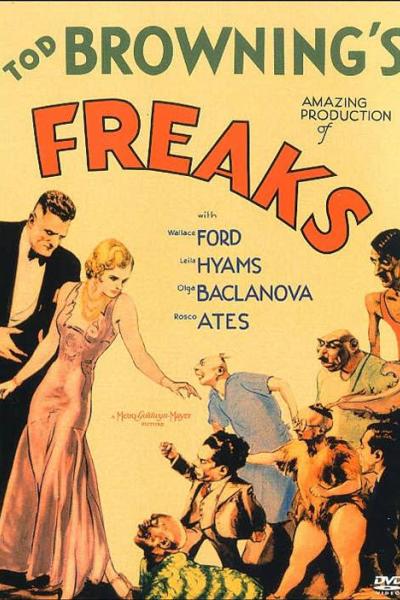

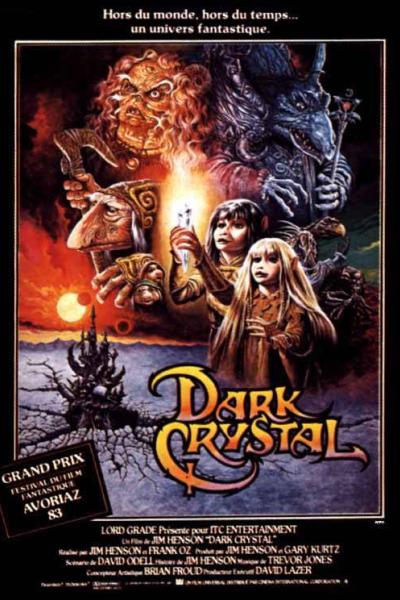

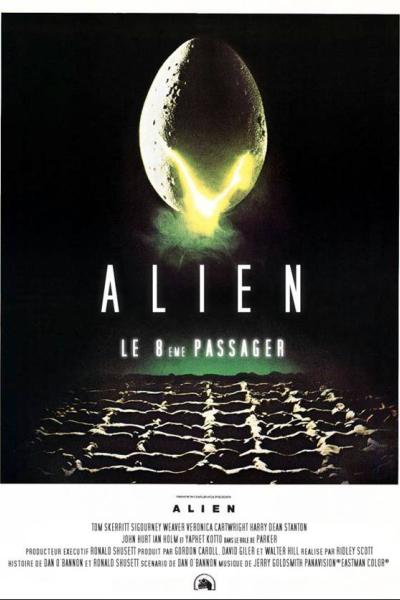

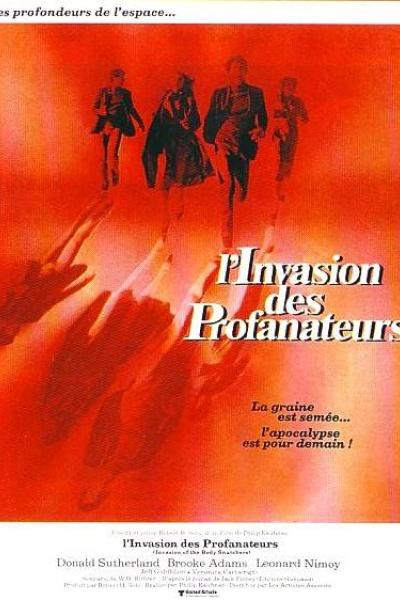

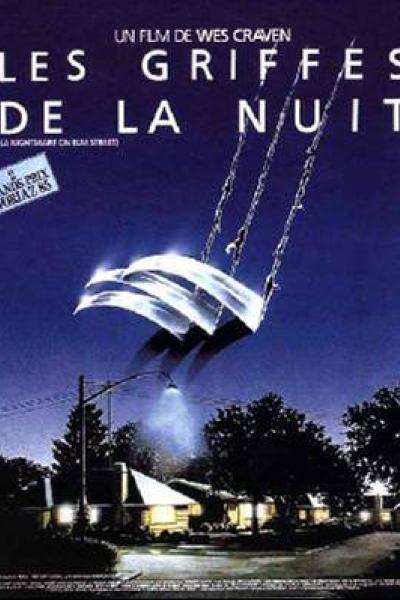

Depuis ses débuts, Scream est une saga conçue sur un ton parodique, conscient de ses emprunts, de ses influences, et de toutes les conventions qu’elle invoque. Aussi, loin de détourner les codes narratifs inhérents au slasher, Wes Craven choisit délibérément d’en indiquer les contours, d’en extraire l’essence, et d'en déconstruire méticuleusement la structure afin de déjouer les attentes du spectateur. C’est pourquoi Scream est longtemps restée une série incomprise : l’objectif de Wes Craven n’est pas tant d’effrayer le spectateur en reproduisant des séquences déjà vues un trop grand nombre de fois, mais d’utiliser les codes propres au genre pour mettre en place un « film-concept » dont le brio devait apparaître au grand jour dans le troisième épisode. Scream 3, sous ses allures de film d’horreur banal et désincarné, était en réalité un grand film malade, une œuvre dont la mécanique, d’une précision d’horloger suisse, se révélait d’une grande finesse. Scream 3 était intégralement conçu selon le concept de mise en abîme – l’histoire repose sur le tournage de Stab, film inspiré par les évènements survenus durant le premier épisode (le film dans le film, un concept mis en lumière par André Gide dans son roman Les Faux-Monnayeurs) ; Randy, personnage clé des deux premiers épisodes, cinéphile intarissable, spécialiste du cinéma d’horreur, réapparaît par le biais d’une vidéo amateur découverte par les personnages sur le tournage de Stab ; enfin, le jeu des références à divers films d’horreur fondateurs prenait des proportions insoupçonnées. Scream 3 participait à la construction de ce brillant labyrinthe des références filmiques imaginé par le réalisateur de La dernière Maison sur la gauche.

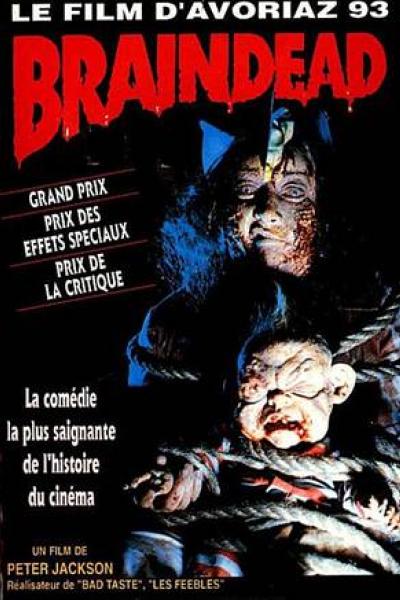

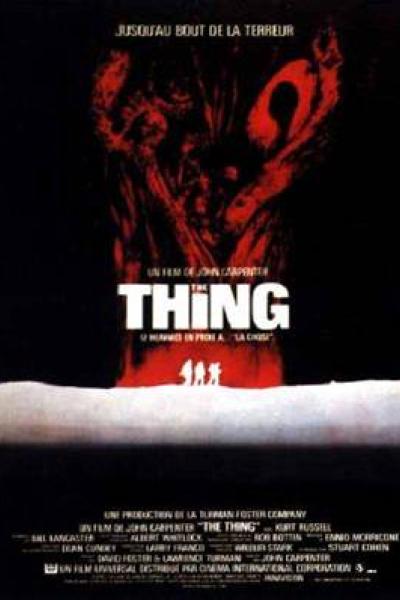

Scream 4 approfondit et détourne ce schéma. Plutôt que de poursuivre cette tentative de mise en abîme globale, il s’agit, pour Wes Craven et son scénariste Kevin Williamson, d’épuiser à la fois le film et le spectateur par cette valse de références et de comebacks improbables. L’objectif n’est plus réellement d'enjoindre le spectateur à décortiquer les différents niveaux de lecture possibles et à en saisir toutes les subtilités : à l’heure du numérique et de la généralisation de la caméra subjective, le jeu des références et des renvois cinéphiliques est devenu obsolète. Une séquence du film est révélatrice de cette idée : la référence au Voyeur, réalisé en 1960 par Michael Powell, cité par l’un des personnages principaux en conclusion d’un quizz dédié aux films fondateurs du slasher, illustre la volonté de Craven d’éviter la référence facile pour s’engouffrer dans une voie autrement plus exigeante. Un tel emprunt, fondamentalement « auteuriste », d’ordinaire introuvable dans un film aussi grand public, agit, à l’image de l’arme de Ghostface, comme un véritable coup de poignard ; Wes Craven rappelle à ses contemporains les origines du genre, donnant une leçon de cinéma à de nombreux metteurs en scène incapables de réaliser un long-métrage sans verser dans le gore.

ATTENTION GROS SPOILER

Scream 4 joue avec des références, renvoyant tant aux trois précédents épisodes de la série qu’aux films inspirés des meurtres de Woodsboro visionnés par les adolescents. Au cours de la soirée du Stabathon, les ados enchaînent le visionnage des sept épisodes inspirés des meurtres réels commis à Woodsboro. Or, au cours de cette soirée, les ados sont eux-mêmes filmés par Gale Weathers (incarnée par Courteney Cox), journaliste en quête d’un dernier scoop ; Gale est elle-même épiée par des caméras posés par le co-tueur de l’histoire, qui n’est autre que le cinéphile, président du ciné-club du lycée, Charlie Walker. Le cinéphile est d’ailleurs la pierre angulaire de la série ; il est le seul susceptible soit de comprendre (Randy), soit de mettre en place (Charlie) la tragédie qui se déroule sous nos yeux. La soirée du Stabathon, où film, vidéo et réalité se confondent, constitue le climax du film : durant cette séquence se réalise finalement l’épuisement d’une mise en abîme totale, dans une frénésie jouissive et intentionnellement vaine.

FIN SPOILER

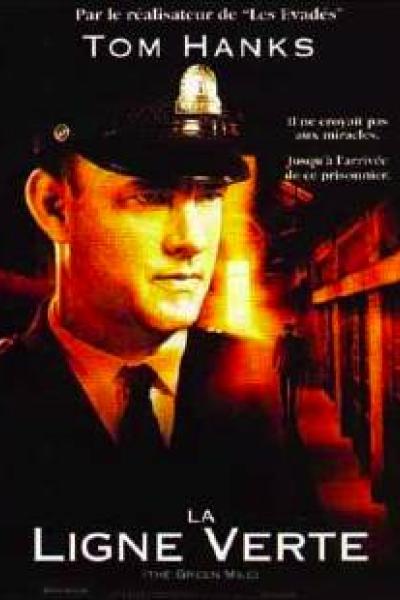

Scream 4 constitue l’aboutissement de la saga horrifique la plus importante des années 90. Opérant l’effondrement des références dans un jusqu’auboutisme qui relève de l’exploit, le réalisateur poursuit son entreprise de déconstruction en y engloutissant sa propre saga. Alors que la course aux références et l'imbrication des différents niveaux de mise en abîme constituaient l’épine dorsale des trois premiers épisodes, Wes Craven met un point final à sa série, poussant jusqu’aux limites du responsable la structure ultraréférentielle, voire l’autocitation. « Arrête avec ta méta ! », dit l’un des personnages du film, épuisé par une construction référentielle tombée en désuétude en raison de l’engouement actuel pour les films gores dénués de toute construction narrative complexe. À force de voir sa saga copiée par d’autres cinéastes, et en raison de la mutation que connaît le cinéma d’horreur actuel – remodelé qu’il est par le gore et la généralisation du procédé de la caméra à l’épaule – Wes Craven déconstruit toute perspective parodique et enterre lui-même le genre qui l’a rendu célèbre. Scream 4 est le dernier film d’une époque révolue, revival foutraque et diablement intelligent des slashers des années 80.

Un film de Wes Craven

Avec : Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Emma Roberts