L’Etrange Festival, organisé par l’équipe du Mad ciné club de Strasbourg, revenait cette année avec un programme d’envergure. Des avant-premières : Source Code, de Duncan Jones - réalisateur de Moon, Grand Prix du festival de Gérardmer 2010 - ainsi que Balada triste de trompeta, d'Alex de la Iglesia, chef de file du cinéma de genre espagnol contemporain. Des rétrospectives de qualité : des films méconnus de Tobe Hooper, le premier long-métrage de John Carpenter, des œuvres rares du cinéma fantastique des années 70. Enfin, une soirée spéciale dédiée au mondo, genre cinématographique très particulier et peu connu du grand public.

En ouverture, l’Etrange proposait la dernière oeuvre de Tsui Hark, réalisateur majeur du cinéma de Hong Kong, dont le dernier long-métrage sorti en France en 2005, Seven Swords, fut loin de faire l’unanimité. Detective Dee, avec en tête d’affiche Andy Lau, célèbre acteur d’Infernal Affairs et de Fulltime Killer, est un wu xia pian dans la plus pure tradition. Tsui Hark fait montre, une fois de plus, d’une maîtrise formelle saisissante. L’artisan qu’il est sait désormais composer avec les matériaux du cinéma actuel. Certaines séquences d’action, remarquablement chorégraphiées, montrent ses talents de metteur en scène. Celui-ci revient à ses premières amours : une foi indéfectible dans la narration et la prise au premier degré, un brio formel rare, sans étalage – bien différent des outrances d’un Matrix ou de certaines œuvres de John Woo. De plus, en jouant constamment sur le principe du faux-semblant (les masquent tombent progressivement et les personnages se révèlent peu à peu), Tsui Hark met en scène un film d’aventure à la fois intelligent et populaire, simple et lyrique. Seul bémol : si Tsui Hark assume l’extrême classicisme de son scénario et investit les codes du film de sabre, il ne tente jamais de les renouveler. Dès lors, plutôt qu’aux commandes d’un énième film de sabre, il serait intéressant de voir Tsui Hark mettre son talent au service d’une œuvre plus ambitieuse sur le fond. A le voir en si grande forme, après quelques années de purgatoire, et malgré un Triangle de qualité bien que bancal et disharmonieux, il est clair que Tsui Hark n’a pas dit son dernier mot.

Dream Home, qui clôturait le premier jour du festival, est un film coréen ultraviolent, dont la dimension sociale, lourdement revendiquée, reste extrêmement mince. Le film repose sur l’histoire d’une femme subissant de plein fouet la crise immobilière sévissant à Hong Kong. Il regorge de scènes de torture outrancières, rendues quasi burlesques par leur excès et leur gratuité. Encensé par une partie de la critique, Dream Home est un film tape-à-l’œil, qui bénéficie certes d’une forme travaillée et de belles couleurs, froides et intenses, mais qui se trouve alourdi par des flashbacks redondants et quelques choix disgracieux. Une fois de plus, le cinéma de genre coréen, d’une grande brutalité, se fait l’écho de la cruauté sociale du pays. Bedevilled et I Saw the Devil, diffusés dans le cadre de l’Etrange en fin de semaine, tracent d’ailleurs le même sillon. Nous avions déjà évoqué ces deux long-métrages lors du dernier festival de Gérardmer (voir dossier du festival 2011). Bedevilled, lauréat du Grand Prix à Gérardmer, est sans contestation possible l’un des meilleurs films de genre de l’année.

La deuxième soirée de l’Etrange permettait de (re)découvrir l’univers du mondo movie. Mondo Cane, film qui a fondé le genre, a été monté par Paolo Cavara, Franco Prosperi et Gualtiero Jacopetti en 1962. Le mondo est un genre particulier prétextant l’objectivité du documentaire pour étaler des images volontairement déstabilisantes, tournées au quatre du monde. Il s’agit d’allier saynètes insolites, souvent choquantes (cannibalisme tribal, humiliation dans une boîte de nuit londonienne, torture d’animaux, chasse à l’homme) et voix off décalée, intentionnellement parodique. Le résultat est troublant mais vain : sans colonne vertébrale, sans même une ossature globale, Mondo Cane est un film gonzo particulièrement navrant - l’accueil glacial qui lui a été réservé à sa projection au festival de Cannes, en 1962, est tout à fait légitime. Un Cannibal Holocaust désarticulé, sans fil conducteur.

En début de soirée, Mondo trash, pot-pourri du genre, était présenté par Sébastien Gayraud, co-auteur d’une étude détaillée sur le sujet. Ses propos introductifs, bien que très brefs, se sont finalement révélés plus intéressants que le film lui-même. Mondo trash aurait suffi à combler les spectateurs : 25 minutes de présentation du genre valaient bien plus qu’un film interminable sur le sujet.

Ne nous jugez pas, première œuvre du mexicain Jorge Michel Grau, et Prix de la Critique au dernier festival de Gérardmer, était programmé en deuxième partie de soirée. Un homme meurt en pleine rue, laissant une femme et trois enfants sans ressources. Pour survivre, le frère aîné va devoir suivre les traces de son père, cannibale, et apprendre à chasser. Ne nous jugez pas est une œuvre subtile. Grau livre une étude au vitriol de la société mexicaine ; le cannibalisme se justifie par une situation de détresse sociale. Nous avions déjà chroniqué ce long-métrage dans notre dossier consacré au dernier festival de Gérardmer.

Grands frissons de cette édition 2011 : la découverte du nouveau long-métrage d’Alex de la Iglesia, Balada triste de trompeta. Après Crimes à Oxford, film policier intéressant mais formaté sorti sur les écrans français en 2008, il était difficile de savoir quel chemin emprunterait désormais le cinéaste espagnol auteur du Crime farpait et de Mes chers voisins. Son nouvel opus est un retour aux sources salutaire, une œuvre jubilatoire, certes déséquilibrée mais passionnante. Fils de saltimbanque, Javier rêve d’embrasser la même carrière que son père, mort assassiné sous ses yeux en raison de sa résistance au franquisme. Marqué par cette expérience douloureuse qui le force à quitter les rives de l’enfance, Javier se résigne à n’être plus qu’un clown triste. Alex de la Iglesia tente un pari risqué : mettre en scène à la fois un film excessif, intentionnellement déjanté, et une étude de caractères fine et cruelle. Œuvre complexe, Balada triste évite les chemins balisés et déconstruit idéologies et mythes fondateurs. Le film révèle un monde âpre et féroce, dans lequel évoluent des personnages perdus. Leurs croyances et leurs valeurs sont sans cesse broyées, en perpétuelle mutation ; il leur faut composer avec un monde gris et ambigu auquel ils ne parviennent jamais à échapper. En résulte un film éreintant, chargé d’idées – parfois même surchargé –, profondément baroque, d’une sensibilité à fleur de peau. Une œuvre clownesque au premier sens du terme, à la fois drôle et amère, jouissive et triste, mais jamais cynique.

Les nuits rouges du bourreau de Jade est un film français réalisé par deux jeunes metteurs en scène expatriés à Hong Kong. Les deux réalisateurs livrent un thriller à connotation érotique, quasi-sadienne, qui investit l’espace hongkongais. Le film n’est pas sans rappeler Inju, la bête de l’ombre de Barbet Schroeder, mais sans toutefois en posséder la finesse. Tentative louable, Les nuits rouges pêche par un scénario malhabile et des effets discutables – les flashbacks sont superfétatoires, les scènes de torture versent parfois dans un sadisme de pacotille. Les nuits rouges est donc un film bancal dont la sincérité ne masque pas totalement les lourdeurs. Paradoxalement, le cinéma français, lorsqu’il s’extirpe de ses repères traditionnels et adopte les codes d’un cinéma étranger, retombe inexorablement dans les mêmes travers : dialogues lourdingues, scènes téléphonées, indigence de l’interprétation – Frédérique Bel, avec son personnage de blonde décérébrée, apporte une tonalité parodique au long-métrage qui dessert l’atmosphère oppressante construite par les deux réalisateurs. Les nuits rouges est une œuvre influencée par des éléments provenant de sources diverses (le théâtre kabuki, le film de gangster, une légende asiatiques), mais trop déséquilibrée pour convaincre. Décidément, excepté Olivier Assayas, auteur des passionnants Demonlover et Carlos, peu de réalisateurs parviennent à mettre en scène un grand film de genre à l’étranger.

Notre coup de coeur du festival : la découverte sur grand écran du premier film de John Carpenter, Dark star (1974). Comédie de science-fiction entamée par le metteur en scène alors encore étudiant en cinéma, Dark star montre déjà, malgré la pauvreté de son budget, toutes les obsessions du réalisateur d'Escape from New-York : sympathie pour les personnages de déclassés, réel sens de la mise en scène, amour inconditionnel pour la série B, détournement des codes, critique des institutions américaines. Dark star est une comédie libertaire, détournement assumé du 2001 de Kubrick sorti quelques années plus tôt. Le premier long-métrage de Carpenter, par la désinvolture assumée qui s’en dégage, est assez proche du Escape from L.A que celui-ci tournera en 1996 – qui sera un échec public et critique considérable. Un premier film étonnant, seule véritable comédie dans la filmographie de Carpenter, qui ne pourra qu’enthousiasmer les inconditionnels du cinéaste américain.

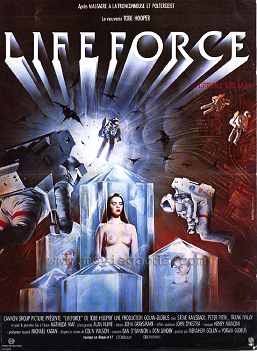

Pour la dernière soirée de l’Etrange, il fallait choisir entre Source Code et Lifeforce (Tobe Hooper, 1985) diffusés au même horaire. Attiré par cette perle des années 80, nous avons naturellement opté pour le second choix. A mi-chemin entre film de science-fiction, film de zombie, et variation sur le vampirisme, Lifeforce est une œuvre a priori ambitieuse mais totalement ratée. Cependant, le ratage se révèle d’une telle ampleur que le film en devient immédiatement jouissif : l’absurdité des dialogues (accentuée par la VF), la lourdeur du scénario, l’hallucinante interprétation de Peter Firth (entre poses nanardesques et répliques décalées) valent à elles seules le détour. A voir en VF absolument.