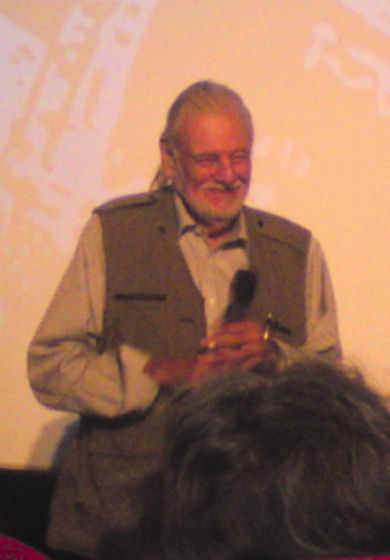

La 4ème édition du festival du film fantastique de Strasbourg a une nouvelle fois été savoureuse, notamment grâce à la présence de George A. Romero, président du jury cette année, mais aussi de Jean-Baptiste Thoret, brillant et très sympathique commentateur des œuvres de Romero, Argento ou encore Michael Mann. De nombreux long-métrages étaient cette année présentés : onze films en compétition officielle, trois rétrospectives, de nombreuses séances spéciales, des découvertes tous azimuts, bref un beau moment de cinéma a eu lieu à Strasbourg.

En raison de la présence de Romero, l’équipe de Spectre Films, organisatrice de l’événement, nous a proposé une rétrospective de l’ensemble des films du grand cinéaste américain dédiés aux morts-vivants. Pour cette raison, je souhaiterais tout d’abord m’attarder sur une œuvre que tout amateur de zombiemovie connaît, à savoir Night of the Living Dead. Bien que sorti en 1968, sa redécouverte sur grand écran prend une saveur toute particulière, dans la mesure où il y déploie toute sa dimension dramatique et politique. Premier opus de l’hexalogie zombiesque, La nuit des morts-vivants insiste à la fois sur le tragique, l’ambivalence et la complexité de la condition humaine, dans le cadre d’un film de genre déjà sanglant et radical. Les zombies de Romero mettent en lumière l’incapacité des hommes à collaborer, à transcender leurs différences, y compris en situation exceptionnelle. Alors que de nombreux films vieillissent quelques années après leur sortie en salles, Night of the Living Dead reste une œuvre coup-de-poing sans compromis, dont la violence et la brutalité sont incontestables. Si Romero, depuis les années 80, fait montre d’un cynisme, voire d’une certaine ironie, qui teinte ses films d’un humour distant à la fois amer et drôle, sa première œuvre constitue l’un des symboles de la contre-culture américaine, période de grande créativité pour le cinéma américain. Avec le recul, seul John Carpenter peut-être, dans des films tels que New-York 1997 – et bien que les deux cinéastes se distinguent à la fois dans leur traitement du mal, dans leur positionnement politique, dans le traitement formel de leur film –, est parvenu à pérenniser et à poursuivre, dans le courant du film de genre populaire, la charge politique et l’irrévérence de l’œuvre de Romero. La profondeur de Night of the Living Dead trouvera son achèvement dans Diary of The Dead, malheureusement sous-estimé par une grande partie de la critique. La projection des films de Romero permettait de constater la grande cohérence de l’ensemble de son œuvre, politique sans jamais être didactique, à la fois polymorphe et harmonieuse. Les temps changent mais l’œuvre de Romero ne cesse d’apporter, à chaque nouvel opus, un éclairage brillant sur le monde contemporain.

Hobo with a shotgun, avec Rutger Hauer, acteur fétiche des premiers films de Paul Verhoeven, était présenté hors-compétition dans le cadre des séances de minuit. Hommage appuyé aux années 80 et au genre du vigilante movie, dans lequel un individu tente de faire justice lui-même, Hobo narre l’histoire d'un clochard désireux de mettre fin aux agissements du patron de la ville, Drake, qui fait régner la violence et le chaos dans la cité. Ce clochard, incarné par l’acteur allemand, va rendre la justice au moyen d’un fusil à pompe et, aidé par une prostituée au grand cœur, s’attaquer à l’empire construit par Drake. Rutger Hauer n’avait plus fait une si belle apparition dans un film de genre depuis longtemps, peut-être même depuis Hitcher, thriller emblématique réalisé par Robert Harmon dans les années 80. Hobo est un film foutraque, à la fois drôle, gore et jouissif, dans la veine du Machete de Robert Rodriguez mais, il faut le souligner, doté de tous les éléments qui manquaient au film réalisé par le comparse de Quentin Tarantino. Malgré son ton négligé et volontairement désinvolte, Hobo est réalisé avec une réelle minutie, respectant le genre qu’il investit tout en délestant, la plupart du temps, les effets visuels qui constituent précisément le fonds de commerce des films de Robert Rodriguez, habitué à racoler à tous les étages sans faire montre d’un quelque savoir-faire. Seul petit bémol, si le film de Jeffrey Eisener mérite le détour, il lui manque une profondeur et une dimension qui, au-delà de la sauvagerie dont il fait preuve, aurait pu l’ériger en film-culte, digne des œuvres frontales des années 80. Bref, Hobo with a shotgun est une œuvre éminemment sympathique, faite avec un certain sérieux malgré ses apparences mais dont la réalisation aurait mérité davantage de souffle. Espérons qu’il permette de relancer la carrière de Rutger Hauer, dont on aimerait revoir la grande carcasse dans d’autres long-métrages de cet acabit.

En clôture, le Festival nous a permis de découvrir une comédie horrifique particulièrement enthousiasmante, Tucker and Dale vs Evil (très maladroitement traduit en français sous le titre de Tucker et Dale fightent le mal), variation à partir des codes de films d’horreurs, dans la veine de Shaun of the Dead. Alors que les films d’horreurs fondateurs (Massacre à la tronçonneuse, La Colline a des yeux) et les slashers des années 80 (Vendredi 13 en tête) jouaient invariablement sur la même rencontre sanglante entre la civilisation et la campagne – le postulat était quasi toujours le même : des citadins sont tués les uns après les autres par des paysans sauvages issus de l’Amérique profonde – Tucker nous propose une nouvelle lecture de cette rencontre, improbable et jouissive. Cette fois, les prétendus paysans sont simplement deux très bons amis partis pêcher dans leur maison de campagne et qui une fois sur place, à la suite de quiproquos successifs, sont attaqués par une bande d’adolescents qui les prennent pour deux assassins. L’objectif de Tucker n’est pas simplement de détourner les codes du genre mais plus précisément de les renverser, chaque scène étant construite suivant un effet de symétrie par rapport aux séquences fondatrices des films du genre. L’origine des codes propres aux films d’horreur trouve donc une alternative comique, grâce à cet effet de renversement qui soutient l’intégralité du récit. Tucker est un long-métrage rafraîchissant qui a le mérite de relancer le genre des comédies horrifiques, engluées qu’elles étaient dans la parodie, la caricature voire l’autocitation. Tucker est à n’en pas douter une très belle surprise du festival.

Kalevet, film de genre israélien, était peut-être l’un des films les plus navrants présentés en compétition à Strasbourg. L’un des problèmes fondamentaux du long-métrage est que son réalisateur oublie de doter son œuvre d’une colonne vertébrale qui soutiendrait de façon claire et cohérente l’ensemble du récit. Kalevet oscille sans cesse entre drame social, film de genre, comédie horrifique, voire même survival forestier, sans qu’aucune option claire ne soit retenue par le metteur en scène. De plus, les personnages sont si stéréotypés et les séquences si caricaturales qu’il est impossible d’accorder le moindre crédit à toute cette histoire. Les différentes scènes enchaînent tous les clichés possibles et imaginables : les deux meilleurs amis qui s’entretuent d’un coup pour une histoire de cœur, un policier dont l’autorité vire à la perversion, deux frères et sœurs dont la relation tourne à l’inceste, une dernière séquence qui tente le pari du film choral sans réelle justification. Pour finir, le rythme du long-métrage est maladroit : certaines scènes sont si rapidement expédiées qu’elles s’enfoncent dans le ratage le plus complet, alors même que d’autres s’étirent et finissent irrémédiablement par agacer. Kalevet est un condensé de ce qu'il ne faut pas faire au cinéma ; espérons que le film de genre israélien s’en remette vite et nous propose rapidement d’autres tentatives d’incursion dans ce domaine.

De son côté, le cinéma espagnol s’enferre toujours davantage dans la veine sociale et psychologique qui est la sienne depuis quelques années. Kidnappés, à l’image de certains films espagnols célébrés, Les proies en tête, se saisit d’une thématique actuelle, le home-jacking. Terme qui désigne le cambriolage avec menaces ou violence à l'encontre des occupants d'une habitation dans le but de s'emparer de leurs biens, le home-jacking s’est particulièrement répandu en Espagne. Le metteur en scène, Miguel Angel Vivas fait de ce phénomène de société la structure fondamentale de son film, dans la mesure où l’intégralité de son récit se déroule dans la maison familiale cambriolée. De surcroît, par le recours au dispositif de la caméra à l’épaule, le spectateur est comme invité dans la résidence, voyeur d’une situation qui dégénère, minute après minute. Si le long-métrage est a priori séduisant, d'autant que le traitement formel dont il fait l’objet accentue la sensation d’enfermement, il enchaîne les stéréotypes, d’autant plus remarquables que les personnages sont interprétés par des acteurs au jeu trop démonstratif. Le récit n’est finalement qu’une succession de scènes convenues et s’enfonce dans une noirceur gratuite et forcée. Si la première partie tient (à peu près) ses promesses, la seconde tourne au jeu de massacre, jusqu’à une scène finale d’une sauvagerie peu adaptée. Bref, un film dispensable, qui illustre à la fois les problèmes du cinéma espagnol contemporain, englué dans une démarche psychosociologique surestimée, ainsi que les limites du procédé de la caméra à l’épaule, largement surexploité au sein du paysage cinématographique actuel.

N’ayant pu assister à davantage de projections cette année, il nous sera impossible de commenter certaines œuvres importantes de la compétition officielle, à savoir The Woman, Octopus d’or du meilleur long-métrage international, réalisé par Lucky McKee, très ému de recevoir son prix des mains du maestrio Romero, Hideaways, d’Agnès Merlet, Méliès du meilleur long-métrage européen ou encore Vampire, réalisé par Shunji Iwai, Mention spéciale du Jury.

Le compte-rendu de l'édition 2010

Plus d'infos http://strasbourgfestival.com/2010/ :