Comme nous le disions dès le début, Argento et son équipe ont récompensé ce qui, à notre sens, constitue le meilleur film de la compétition cette année, Bedevilled, premier film du réalisateur coréen Jang Cheol-So. Hae-won est une jeune trentenaire aussi belle qu’égoïste. Contrainte à prendre des congés, elle quitte Séoul et se rend à Moodo, une île minuscule sur laquelle elle passait, toute jeune, ses vacances. Elle y retrouve Bok-nam, une amie d’enfance. Celle-ci, soumise à de nombreuses humiliations de la part des habitants et de son propre mari, supplie Hae-won de l’aider à quitter l’île. Cette dernière refuse de lui venir en aide; le drame peut commencer... Disons-le d’emblée, Bedevilled est une œuvre complexe, âpre et dure. Son architecture, à la fois simple et subtile, est bipartite. D’une part, deux femmes, successivement, occupent la place centrale du récit. D’autre part, le long-métrage s’articule autour de deux parties: une partie conçue comme un drame, focalisé sur certaines questions sociales fondamentales telles que la condition de la femme, l’humiliation psychologique ou physique, et une partie horrifique, réponse à la première partie du récit. Fondamentalement, la thématique sur laquelle l’intégralité du long-métrage repose est bien celle des mains sales, au sens où Jean-Paul Sartre l’envisageait déjà dans sa célèbre pièce de théâtre. Hae-Won passe sa vie à esquiver les problèmes ; aucune cause sociale ne mérite qu’elle mette en péril ses intérêts. Elle veut rester propre, refuse de s’immiscer dans toute relation avec autrui. La survenance de l’horreur, dans ce film, est justifiée par cette position de principe: la violence est à la fois le produit de la méchanceté des uns - l’entourage qui humilie Bok-nam - mais surtout la conséquence de la lâcheté des autres - l’incapacité d’Hae-won à défendre son amie. Parce que personne n’est capable d’entendre la détresse de Bok-nam, pas même Hae-won, sourde à son désespoir, Bok-nam, une fois le point de rupture atteint, ne pourra réagir que par la violence à l’état brut, une violence primitive, illimitée. Le cinéaste Jang Cheol-So trouve le ton juste durant les deux parties de son long-métrage, tour à tour drame social puis slasher sec et brutal. La lenteur de la première partie, parfois assourdissante de cruauté sociale, comme la rapidité de la seconde, dont le tempo, qui s’accélère, est calqué sur la violence dont fait preuve l’héroïne, sont tour à tour justifiées par la mise en scène. Evitant toute forme de pathos, conservant une réelle distance avec ses personnages, Jang Cheol-So parvient à faire coexister à l’écran des sentiments ambigus, multiformes, au sein d’une même séquence. La simplicité formelle dont fait preuve le réalisateur sert d’autant mieux la complexité des émotions qui parcourent le long-métrage. Un film d'une grande maturité, au carrefour de plusieurs genres, intelligent sans être retors, simple sans être didactique, virtuose sans jamais rechercher l’effet superflu. Bedevilled est sans conteste le grand film du Festival, l’œuvre d’un cinéaste qu’il convient de suivre de près, un film à la fois dur, sauvage et terriblement humain.

Décidément, la Corée est un pays dur ; son cinéma se fait régulièrement l’écho de cette cruauté. Cela est particulièrement visible dans l’autre film coréen en compétition, I saw the devil. Mis en scène par Kim Jee-Woon, réalisateur des sympathiques mais surestimés A bittersweet life et Le bon, la brute et le cinglé, I saw the devil est un vigilante movie d’une implacable noirceur. Narrant les péripéties d’un agent secret déterminé à torturer le meurtrier de sa femme, I saw the devil est un film coup-de-poing, un peu à la manière d’Old boy, de Park Chan-Wook ou du plus récent The chaser, de Na Hong-Jin. Car, si ces trois films ont un élément en commun, c’est bien la dureté du monde qu’ils dépeignent et leur manière de développer une même thématique, la vengeance. Dans son dernier opus, qui a reçu un excellent accueil à Gérardmer, Kim Jee-Woon, jeune cinéaste coréen très en vogue mais souvent prompt à confondre virtuosité formelle et effet de style tape à l’œil, s’astreint à plus de rigueur qu’auparavant. Plus sobre dans le traitement formel de son film, focalisant l’œil de sa caméra sur les seuls éléments clés, Kim Jee-Woon met en place une chasse à l’homme captivante où le chasseur initial devient peu à peu la proie. Entièrement focalisé sur le concept de vengeance, I saw the devil est un film de genre frontal, formellement très abouti - on peut même lui reprocher un côté poseur, une esthétique souvent trop consciente de la séduction qu’elle opère - mais qui, en raison d’un certain simplisme dans la réflexion qu’il met en jeu, pêche lors du déroulement de la dernière partie. Une fois que le ressort principal du récit éclate au grand jour - le héros, en chassant sa proie, ne risque-t-il pas de devenir un monstre à son tour? -, le long-métrage perd de son intérêt et tourne à vide. Kim Jee-Woon a gommé les défauts visuels de ses premiers films; dommage qu’il n’ait pas su maintenir la tension de son sujet jusqu’au bout. S’il avait été plus court et plus concis, I saw the devil aurait pu taper très fort.

Hors compétition, certains films méritaient le détour. Ultimatepatrol, mis en scène par Daniel Myrick, co-réalisateur du Projet Blair Witch, est une œuvre originale. Variation fantastique sur la guerre en Afghanistan, fonctionnant sur le principe d’une voix off présentant l’état psychologique du héros à la première personne (une méthode qui semble tout droit sortie d’Apocalypse Now de Francis Ford Coppola), American patrol est un film osé, quittant, avec un certain courage, les sentiers battus. Si les effets spéciaux sont souvent kitsch, si le développement du film peut parfois sembler systématique et déséquilibré (les passages d’une séquence à l’autre s’articulent presque toujours de la même façon), il n’en reste pas moins vrai que le scénario est intéressant. Le film a cette densité qui vous pousse à le regarder. Certes les défauts sont innombrables, les effets visuels sont discutables, et les personnages sont souvent fades; cependant, l’originalité du film permet d’éviter de se focaliser sur ses failles. Avec plus de moyens et davantage de soin, Daniel Myrick aurait pu réaliser un sacré film.

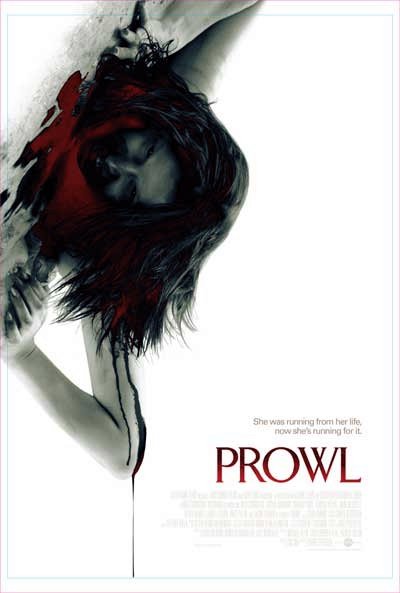

Dans la catégorie des longs-métrages sans grand intérêt, Prowl, film de vampire mis en scène par Patrick Syversen, tient le haut de l’affiche. Oeuvre formatée, calibrée pour un public adolescent, Prowl souffre de nombreuses lourdeurs et d’un traitement visuel parfois épileptique. S’il n’est pas désagréable à regarder, Prowl ne fait que resservir, pour une énième fois, d’un ton sacerdotal, la plupart des clichés inhérents à ce type de récit.

Cold prey 3, dernier volet de cette série horrifique norvégienne, est un film conçu pour le jeune public scandinave. Hormis quelques plans soignés, et sans être franchement honteux, Cold prey 3 n’est qu’un slasher de plus. Le boogeyman qu’il met en scène, fade et inexpressif, ne permet jamais de relever le niveau du long-métrage. Excessivement cliché et sans aucune surprise.

Dans le cadre de la rétrospective Argento, il était possible de redécouvrir le superbe mais déséquilibré Fantôme de l’Opéra, réalisé en 1999 par le maître du giallo. Adapté du célèbre roman de Gaston Leroux, le récit prend place à l'Opéra de Paris. Une jeune chanteuse, Christine (incarnée par la fille du metteur en scène, Asia Argento), succombe au charme du Fantôme de l’Opéra, étrange personnage vivant dans les égouts situés sous l’édifice parisien. Le Fantôme, selon la légende, hante les lieux et tue tous ceux qui tentent de s’approcher trop près de son repère. Christine, qui tombe désespérément amoureuse de lui, est peu à peu entraînée dans un univers sombre et inquiétant. Si le film est parfois disgracieux, le cinéaste italien renoue avec une forme gothique parfaitement de circonstance. Proche du conte de fée - le film fait immédiatement penser à l’univers de Tim Burton -, Le Fantôme de l’Opéra est un long-métrage assez fascinant. Entre lyrisme mièvre, quasi suranné, et gothique extrêmement visuel, Le Fantôme de l’Opéra est une curiosité dans le paysage cinématographique. Si Argento ne parvient pas à retrouver la qualité de ses premiers opus, Les frissons de l’angoisse ou Suspiria en tête, il réussit à mettre en place une atmosphère étrange qui démarque son long-métrage de la plupart des films fantastiques réalisés à cette période. N’en déplaise aux détracteurs et aux critiques pinailleurs, Le Fantôme de l’Opéra reste un très beau film que Gérardmer nous a donné la chance de revoir sur grand écran.